特集開示の歴史

当社グループはディスクロージャーのパイオニアとして70年の歴史を重ねてきました。

今回は当社の事業領域であるディスクロージャーに関連する法律「金融商品取引法」「会社法」と「IR(インベスター・リレーションズ)」の歴史をご紹介します。

金融商品取引法

金融商品の取引の公正を図り、投資者の保護および国民経済の健全な発展に資するために金融商品市場を規制する法律です。

1893年制定の「取引所法」が日本の証券取引におけるはじめの法的な規制です。取引所法は、今のような情報開示に関する強制力があるものではなく、取引所の組織と取引を規制するものでした。

その後1948年に制定された「証券取引法」は、占領政策下においてなされたために、証券取引委員会を設置して監督権限を付与するなど、アメリカの法制度を強く取り入れたものになっていました。この四年後の1952年に企業の情報開示をサポートすべく、当社の前進となる宝商会が誕生しました。

1952年に初めて法改正が行われ、以降、日本の実情とその後の資本市場の発展に応じた改正が重ねられてきました。2000年の証券取引法改正の際にEDINETが導入、それに対応するため当社は開示書類作成システム「X-editor」をリリースし、開示手法が激変する中でも顧客が不自由なく開示業務を行うための環境を整えてきました。

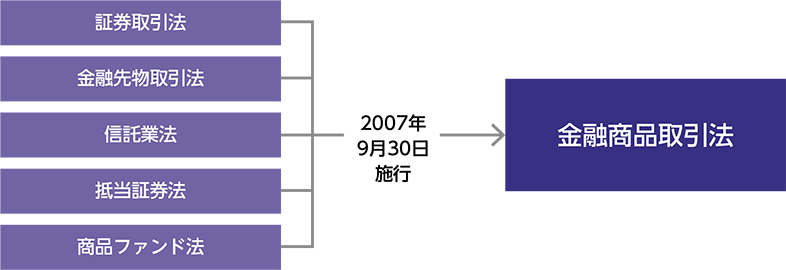

その後、有価証券の取引のみに適用されていた適用範囲を拡大するための検討が重ねられ、2006年に公布されたのが「金融商品取引法」です。様々な金融商品もカバーされ、かつ、投資家をプロの投資家である「特定投資家」と一般投資家を分け、柔軟な規制緩和を行いました。その後も環境変化により投資家保護の観点と国民経済の健全な発展の観点からほぼ毎年のように法改正が行われています。それらの法改正に適宜対応していくため、知識を蓄えていくのと同時に開示書類作成システムのバージョンアップを続け、現在は決算プロセス自動化ツール「WizLabo」を提供。法改正や開示トレンドに合わせたお客様へのサポートを続けています。

EDINETは正式名称を「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」といい、金融庁が公開した大規模な電子開示システムです。上場会社と一部の非上場会社に提出義務があります。

EDINETは2000年の証券取引法改正の際に導入され、紙媒体で提出していた金商法関連の開示書類を電子データ形式で提出することが可能となり、開示された書類はWEB上で自由に閲覧できるようになりました。

会社法

会社法は、会社組織や運営方法について定める法律です。

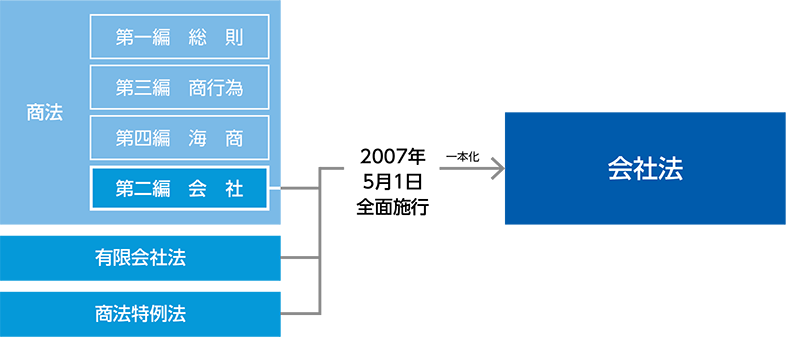

会社の経営に関する法律はもともと「商法」の第二編、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)」「有限会社法」という3つに分かれていました。これら3つの法律を一本化し施行されたのが「会社法」です。

日本で最初に会社に関する内容が法制化されたのは、1890年の商法です。その後、1899年に改正され現在の会社法の原型となりました。戦後は様々な社会環境変化を投影し、規制が強化される方向で改正がかさねられ、2005年6月、「会社法」が国会で成立、2006年5月に一部施行され、2007年5月に全面施行されました。従来の「商法」と「有限会社法」はカタカナによる文語体で書かれていたため、現代語化(平仮名・口語体への変更)されたことも大きな特徴です。

その後2014年、2021年にコーポレート・ガバナンス強化を目的とした大きな改正が行われ、2021年の改正では招集通知の電子提供制度も含まれた改正となっています。コーポレート・ガバナンス強化が重視されるようになると、招集通知を「株主との建設的な対話を実現するためのツール」として位置づけ、法律で定められた記載内容以上の充実した内容やより伝わる見せ方の配慮など様々な工夫をして作成する企業が増加してきました。当社は法改正による記載の変更だけでなく、トレンドを加味した提案を行い続け、招集通知の充実に貢献をしてきました。現在では電子提供制度の施行に向け、様々なサポートを行うためのサービス拡充を行っています。

招集通知の電子提供制度

株主総会資料(招集通知等)を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトのアドレス等を書面で株主様へ通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度です。

原則として、2023年3月に株主総会を開催する会社よりスタートします。書面での提供を求める場合には、「書面交付請求」を行うことで発行企業から書面の株主総会資料を入手することができます。

IR(インベスター・リレーションズ)

企業が、株主や投資家に対して投資判断に必要な情報をタイムリーかつ公平に、継続して提供する活動のことです。

IRの歴史は1953年、米国のゼネラル・エレクトリック社のCEOラルフ・コーディナーが、広報部に投資家との継続的かつ優れたコミュニケーションの図り方を検討するように指示し、IR部門を立ち上げたことがはじまりといわれています。

米国企業では1970年代からIR活動が定着していきましたが、日本でのIRへの取組みは、バブル崩壊による株価の急落がきっかけとなり、1990年代後半から本格化しました。

当社は1991年にIRへの取組みを専門に担う部署として「IR営業部」を設置し、顧客企業のIR戦略のサポートを開始しました。1997年には個人投資家向けIRマガジン「ジャパニーズ・インベスター」を創刊。今もなお多くの個人投資家の皆様にご愛読いただいています。

2000年ごろから、IR部門の設置や、インターネットの普及によりIRサイトをオープンする企業が増加しました。2005年以降、物言う株主の出現やリーマンショックを受けて株式市場のグローバル化が進むなど、国際的な信用を得るためにさらなる投資家との積極的な対話が求められるようになりました。

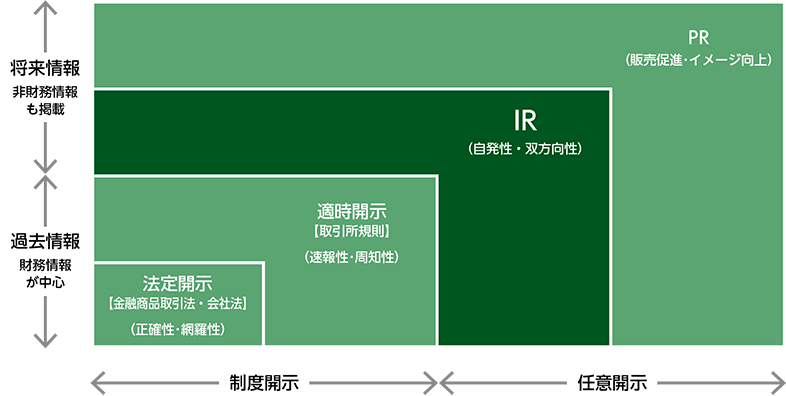

2010年代に入り、企業が投資家との対話を通じて持続的成長・企業価値向上を実現するための指針としての「伊藤レポート」や、「コーポレートガバナンス・コード」の公表があり、IRの重要性が企業の経営層を中心に浸透しました。開示情報の充実が求められるなかで当社は法定・任意開示分野を研究領域とする「株式会社ディスクロージャー&IR総合研究所」を設立するなど、情報開示ニーズの多様化を課題とする顧客企業を様々な角度から支援するため、各分野の専門性を高める体制構築を図ってきました。

現在では、ESG情報を含む非財務情報の開示が重視されるようになり、これに伴い、統合報告書やサステナビリティレポートなどのツール制作、各種説明会や株主総会の動画配信など、投資家コミュニケーションの手法も多様化しています。

当社はグループ各社の専門性を磨き、発想力・創造力を結集することで多様化する情報開示ニーズに対応してきました。今後もグループシナジーを発揮し、顧客の様々な課題を解決する「コンサルティングファーム」を目指していきます。

ESG

環境(E: Environment)、社会(S: Social)、ガバナンス(G: Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉で、企業の長期的な成長のためには財務だけでなくESGの観点が必要だという考え方です。2006年に国連が提唱した「責任投資原則(PRI)」で、投資家はESGを考慮に入れて投資企業を選定することが求められ、そのため企業は非財務情報を積極的に開示することが求められるようになりました。日本では2015年に年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がPRIに署名し、以降ESG投資が拡大しています。